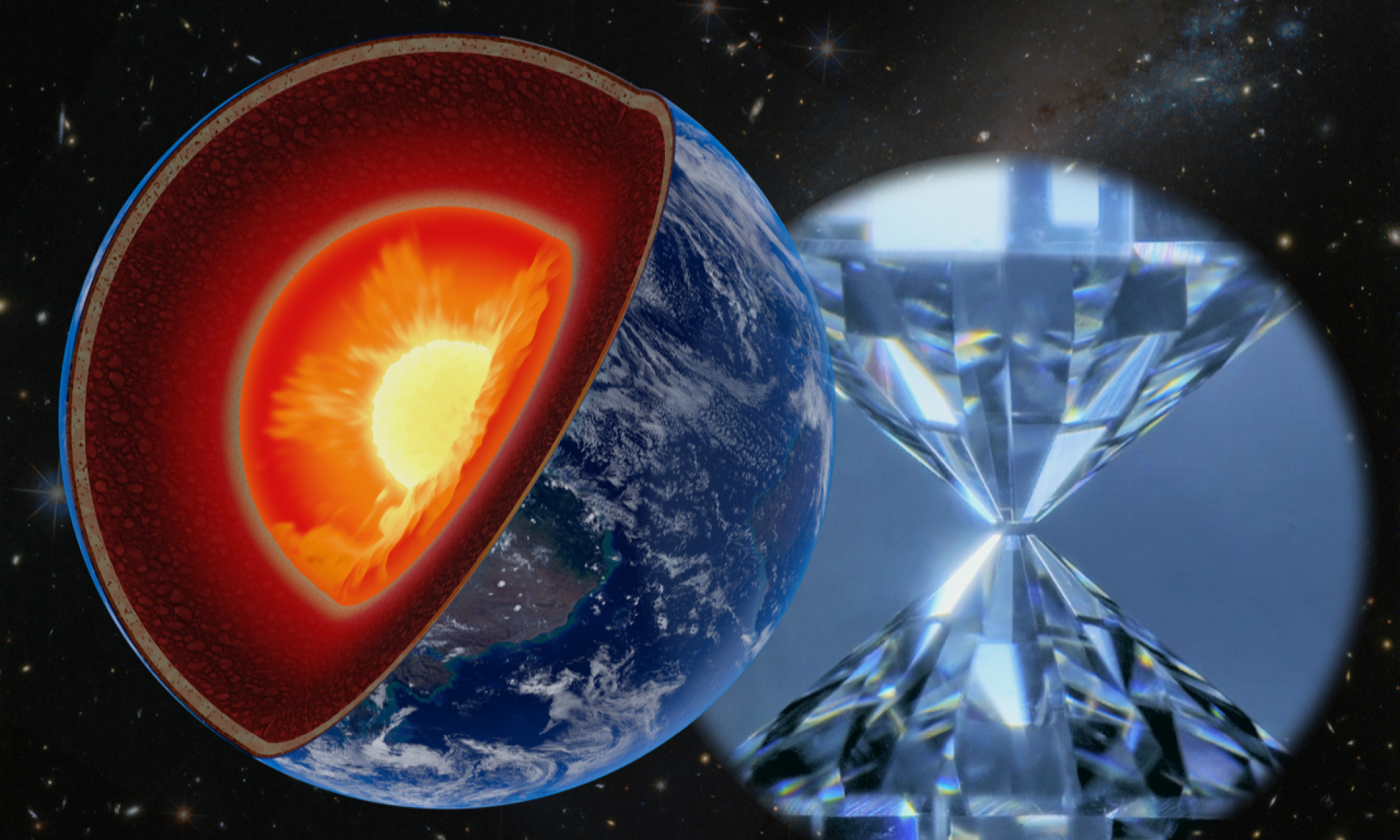

地球の深部はどのような物質で出来ているのでしょう?

そこでは何が起こっているのでしょう?

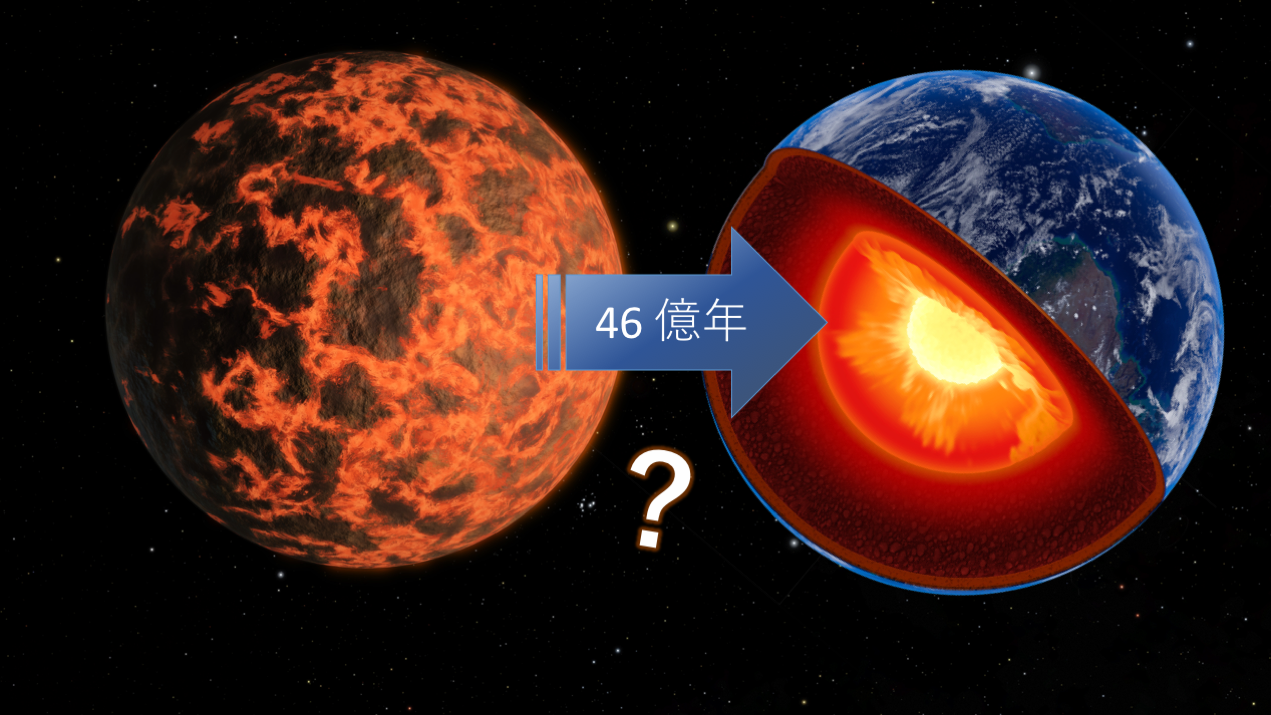

地球はどのように進化して来たのでしょう?

地球やその他の惑星はどのようにして出来たのでしょう?

冥王星の探査が進むこの時代になっても、地球内部のことは未だによくわかっていません。地球内部に探査機を送る代わりに、われわれは「超高圧高温実験」という手法で、地球深部の実態や惑星の形成に関する謎解きをしています。

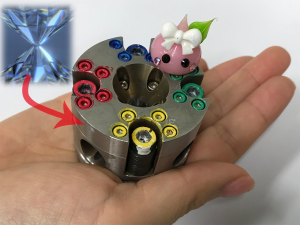

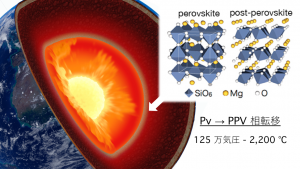

廣瀬研究室では、天然のダイヤモンドを用いたダイヤモンドセルと呼ばれる装置を用いて、地球の中心を超える高圧高温環境を作り出すことができます。この装置を用いることにより、地球内部のあらゆる物質を実験室で合成できるのです。われわれは世界に先んじて、2004年にはマントル最下部層の主要鉱物「ポストペロフスカイト」を発見、2010年には内核の結晶構造を解明するなどの大きな成果を挙げて来ました。マントル深部・コア物質の相転移の研究に加え、弾性波速度、電気伝導度、熱伝導率、溶融現象、元素分配などを高圧高温下で調べています。主要研究テーマはどれも世界の第一線のものです。学部や修士の学生であっても世界最先端の研究にチャレンジすることができます。実験が好きな学生を歓迎します。

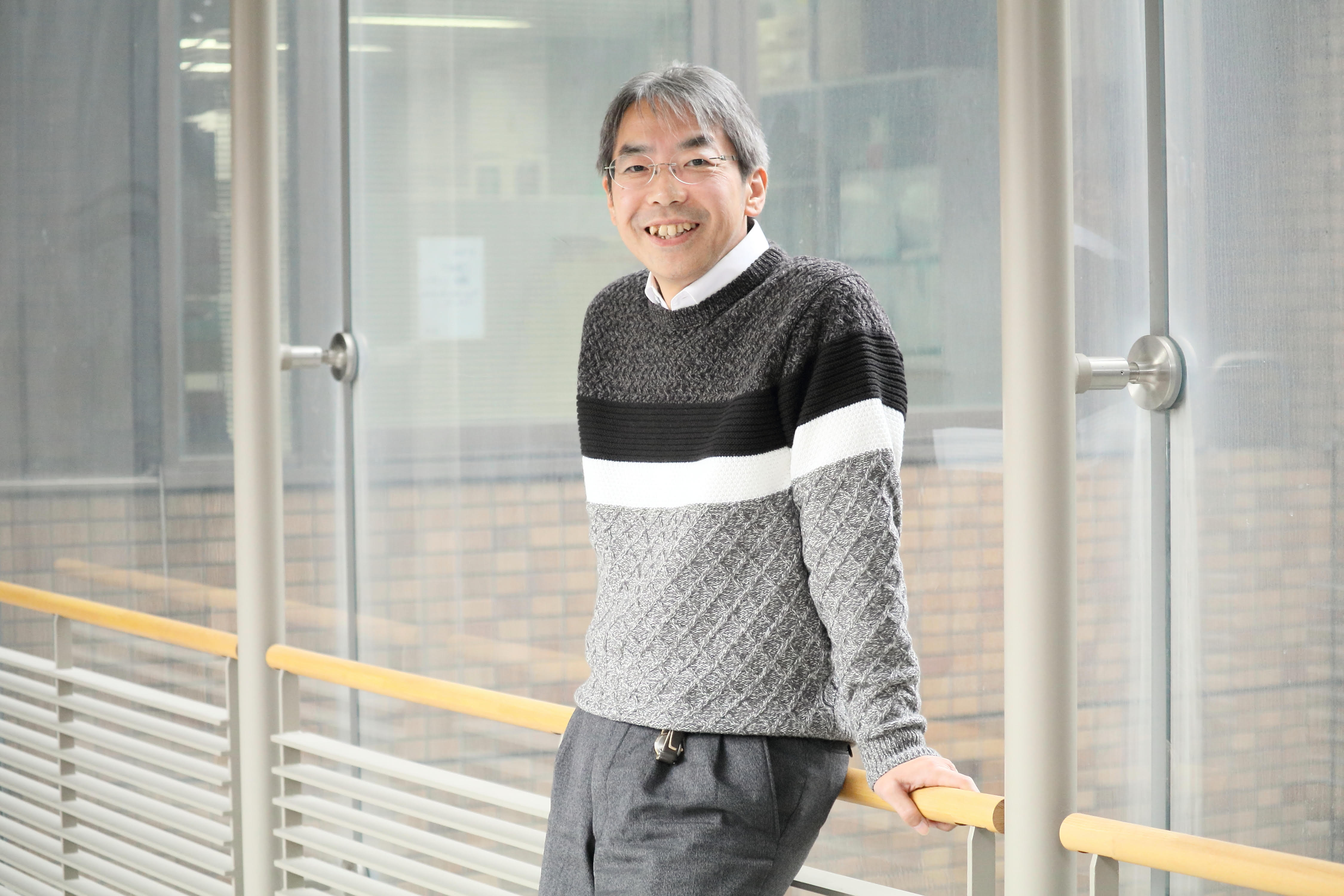

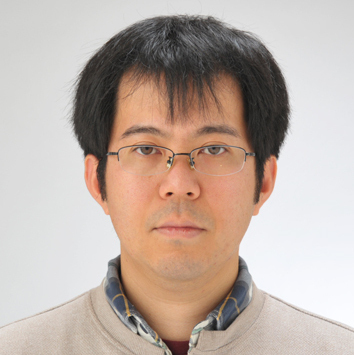

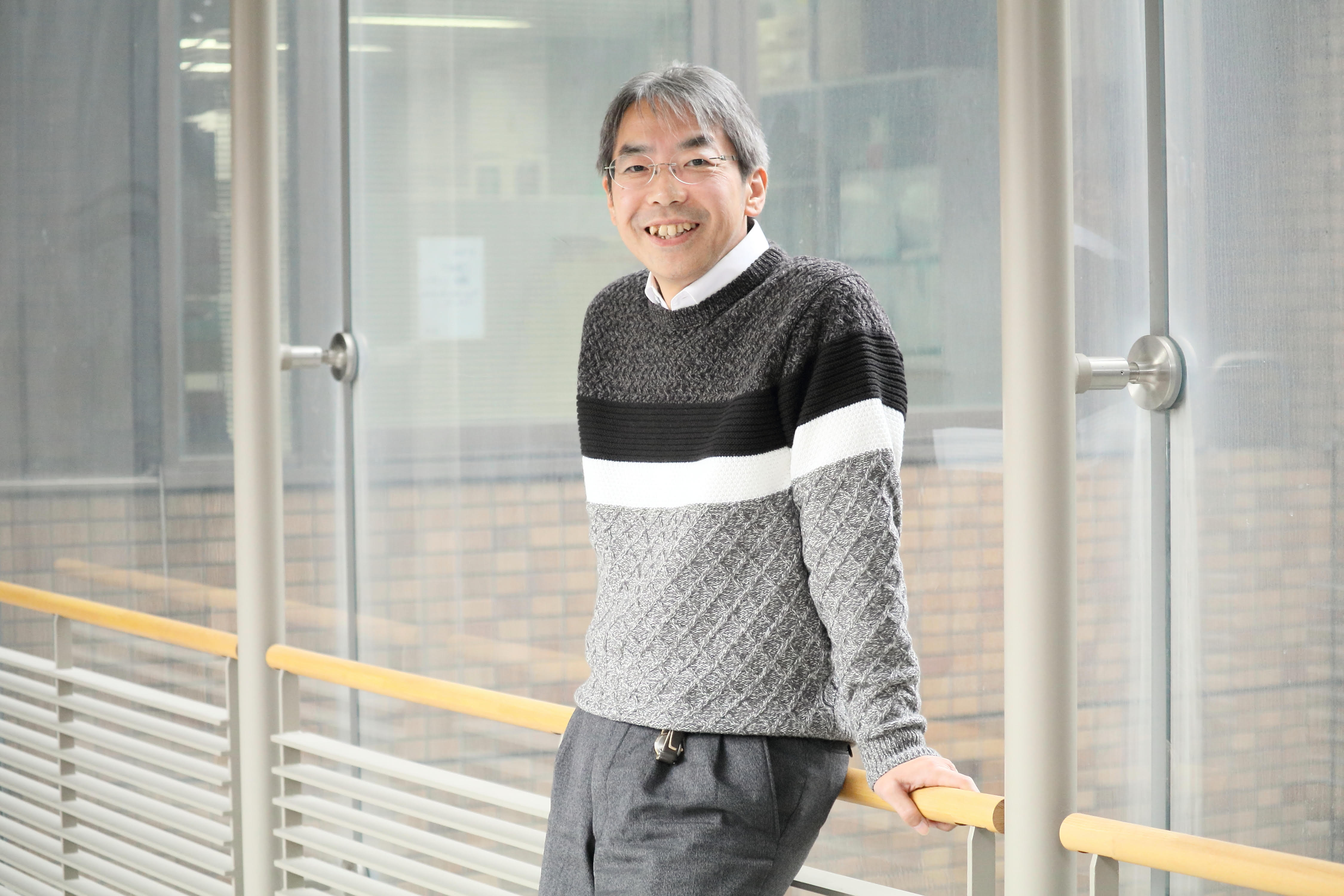

廣瀬 敬

プロフィール:

廣瀬敬 ひろせ・けい

1968年 福島県いわき市生まれ、千葉県柏市育ち。86年 開成高校卒業、東京大学理科一類入学。90年 同理学部地学科卒業。94年 同博士課程修了。その後、日本学術振興会特別研究員、東京工業大学理学部地球惑星科学科助手、カーネギー地球物理学研究所客員研究員(東工大助手在任中)、東京工業大学地球惑星科学科助教授、同教授、同地球生命研究所(ELSI)所長・教授を経て、2017年より現職(ELSI所長も兼務)。

2006年 井上学術賞、2008年 日本学術振興会賞、2011年 日本学士院賞、2011年 リングウッドメダル(Science Innovation Award from EAG)、2016年 藤原賞。

2009年〜 AGU Fellow、2014年〜 Geochemical Fellow、2017年〜 日本地球惑星科学連合フェロー。

好きなことは、子供と遊ぶこと、週末のバドミントン、ビール。

主要論文・著書:

1. Murakami, M., Hirose, K., Kawamura, K., Sata, N., Ohishi, Y., Post-perovskite phase transition in MgSiO3, Science, 304, 855–858, 2004.

2. Tateno, S., Hirose, K., Ohishi, Y., Tatsumi, Y., The structure of iron in Earth’s inner core, Science, 330, 359–361, 2010.

3. Hirose, K., Morard, G., Sinmyo, R., Umemoto, K., Hernlund, J., Helffrich, G., Labrosse, S., Crystallization of silicon dioxide and compositional evolution of the Earth’s core, Nature, 543, 99–102, 2017.

4. 廣瀬 敬、ついに見えてきた地球コア直上の世界、日経サイエンス、2007年1月号、42–49.

5. 廣瀬 敬、マントル進化の謎を解くマントルD”層、日経サイエンス、2010年9月号、72–80.

6. 廣瀬 敬、「できたての地球〜生命誕生の条件」、岩波科学ライブラリ